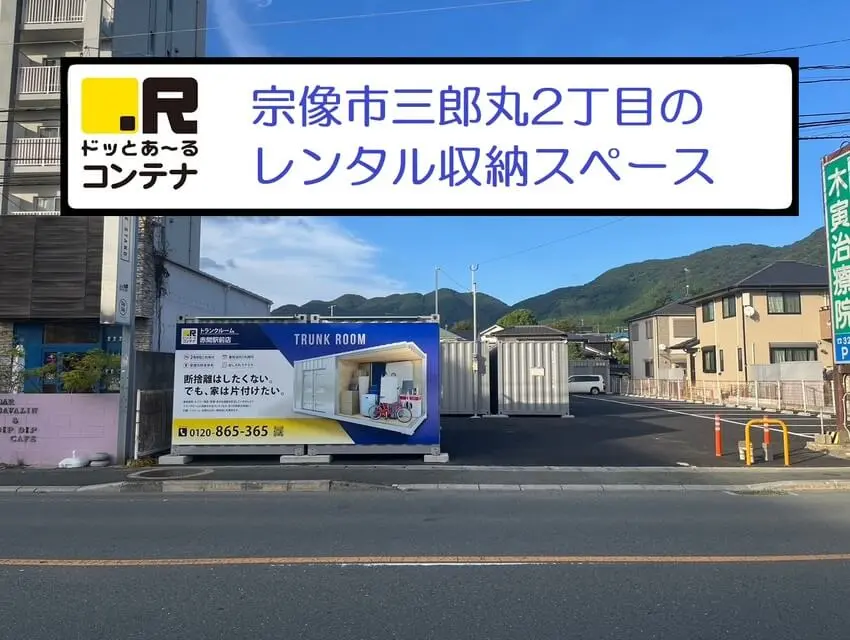

福岡県宗像市のトランクルーム・レンタルコンテナ・貸し倉庫を探す

福岡県宗像市のトランクルームを検索

福岡県で特長からトランクルームを探す

福岡県宗像市周辺のトランクルーム

福岡県宗像市のトランクルームキャンペーン

福岡県宗像市について

特色

福岡県宗像市は、福岡市と北九州市のほぼ中間に位置し、人口約9万5千人の都市です。福岡都市圏の一部でありながら、豊かな自然と歴史・文化を併せ持つ街として知られています。海と山に囲まれた地形が特徴で、市北部は玄界灘に面し、南部は緑豊かな丘陵地帯が広がっています。宗像大社や世界遺産に登録された関連遺産群をはじめ、歴史的・文化的資源が多く、観光地としても高い人気を誇ります。また、福岡市や北九州市へのアクセスが良好で、住宅地としても注目されています。 宗像市の最大の特色は、海と歴史の街である点です。玄界灘に浮かぶ大島や地島などの離島を含む市域は、美しい海岸線と自然景観に恵まれています。海水浴や釣り、マリンスポーツなどを楽しめるスポットが多く、特に夏場は観光客で賑わいます。一方で、内陸部には古代から続く歴史文化が息づき、宗像大社を中心とする神話や信仰の世界が広がっています。こうした自然と歴史の両方を感じられる街は福岡県内でも珍しく、宗像市ならではの魅力です。 歴史的には、宗像市は古代から日本と朝鮮半島、中国大陸をつなぐ重要な拠点でした。海上交通の要衝として発展し、航海の安全を祈る宗像三女神を祀る宗像大社がこの地に建立されました。宗像大社は辺津宮、中津宮、沖津宮の三宮からなり、沖ノ島に鎮座する沖津宮は、女人禁制の聖域として古代から守られてきました。2017年には「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」としてユネスコ世界文化遺産に登録され、世界的にも注目を集めています。 市内の経済は、商業や漁業、農業がバランスよく発展しています。海に面した地域では漁業が盛んで、玄界灘で獲れる新鮮な魚介類は宗像市の特産品として人気です。宗像漁港や道の駅むなかたでは新鮮な魚や地元野菜が販売され、観光客にも評判です。内陸部では農業も盛んで、米や野菜、果物の生産が行われています。さらに、交通利便性の高さからベッドタウンとしても発展しており、福岡市や北九州市へ通勤する人も多く住んでいます。 交通アクセスは非常に良好で、JR鹿児島本線が市内を通り、博多駅や小倉駅まで乗り換えなしでアクセスできます。また、国道3号線や九州自動車道の若宮インターチェンジ、古賀インターチェンジが近く、車での移動も便利です。こうした交通の利便性から、都市圏へのアクセスと自然豊かな生活環境を両立できる街として人気があります。 教育・医療環境も充実しており、市内には保育園・幼稚園、小中学校、高校がバランスよく整備されています。福岡市や北九州市の教育機関への通学も容易で、学習塾や習い事などの選択肢も豊富です。医療面では地域のクリニックや総合病院が整い、必要に応じて福岡市や北九州市の高度医療機関にも短時間でアクセスできます。 宗像市はまた、地域文化やイベントが盛んな街でもあります。春は桜の名所である城山や鎮国寺の桜祭り、夏は宗像大社の夏越祭り、秋は道の駅むなかた周辺で開催される農産物フェア、冬はイルミネーションイベントなど、季節ごとに多彩な行事が行われます。こうした地域イベントは観光客にも人気で、地元の温かい雰囲気を感じることができます。 このように宗像市は、玄界灘に面した美しい自然環境、宗像大社をはじめとする世界遺産の歴史文化、新鮮な海の幸と農産物、福岡市や北九州市へのアクセスの良さ、充実した生活環境が揃ったバランスの良い街です。観光地としても、居住地としても魅力が高く、自然と都市の利便性が調和する街として多くの人に選ばれています。

交通情報

福岡県宗像市は、福岡市と北九州市のほぼ中間に位置し、両都市へのアクセスが非常に便利な立地が魅力です。鉄道・道路・バスなど複数の交通網が整備されており、都市圏への通勤・通学はもちろん、観光や物流の拠点としても優れた利便性を誇ります。さらに、玄界灘に面した海沿いにはフェリー航路もあり、離島である大島や地島へも気軽にアクセスできる交通インフラが整っています。 鉄道交通の中心は、JR鹿児島本線です。宗像市内には東郷駅、赤間駅、教育大前駅の3つの主要駅があり、いずれも快速列車が停車します。赤間駅から博多駅までは快速列車で約25分、小倉駅へも約40分で到着でき、福岡市中心部と北九州市中心部の両方へ乗り換えなしでアクセスできるのが大きな特徴です。赤間駅は宗像市の交通・商業の拠点となっており、駅周辺にはショッピングモールや医療施設、行政機関が集まっています。東郷駅は宗像大社や市役所へのアクセスが良く、観光客にも利用される駅です。 バス交通も充実しており、西鉄バスが市内をはじめ、福岡市や北九州市方面への路線を運行しています。特に赤間駅・東郷駅周辺はバスターミナルが整備され、市内各地や宗像大社、道の駅むなかた方面への移動が容易です。また、福岡空港や天神方面へ直通する高速バスも運行されており、鉄道と並ぶ主要な移動手段となっています。さらに、コミュニティバス「むなかたミニバス」も市内各地をカバーしており、高齢者や車を持たない家庭の移動手段として便利です。 車での移動も非常に便利です。宗像市内には国道3号線や国道495号線、県道97号線などの幹線道路が通っており、福岡市や北九州市方面への車移動がスムーズです。九州自動車道の若宮インターチェンジや古賀インターチェンジが近く、都市高速や北九州方面の高速道路網とも接続しているため、九州全域への広域移動も容易です。福岡空港までは車で約40分、北九州空港までは約1時間程度でアクセス可能で、出張や旅行にも便利な立地です。 宗像市ならではの交通手段として注目されるのが、玄界灘の離島へのフェリー航路です。神湊港からは大島・地島への定期船が運航しており、約15分〜25分で到着します。大島は宗像三女神を祀る中津宮がある歴史的な島で、沖津宮遙拝所への観光の拠点にもなっています。また、地島は自然豊かなハイキングコースが整備された癒しの離島で、観光客や市民の憩いの場となっています。フェリーは1日数便運航しているため、日帰り観光でも十分楽しめるのが魅力です。 観光アクセスの面でも、宗像市は便利な立地です。市内の赤間駅や東郷駅から宗像大社へはバスで約10分、車でも10分程度でアクセスできます。また、道の駅むなかたや玄界灘沿いの観光スポットへも赤間駅から車で20分程度とアクセスが良好です。さらに、太宰府天満宮や博多、中洲エリアなど福岡市内の観光地へも電車や車で1時間以内、門司港レトロや小倉城など北九州市の観光地へも同様の所要時間で移動できます。 宗像市内は比較的コンパクトで、平坦な地形が多いため、自転車や徒歩での移動もしやすいのが特徴です。駅周辺や主要施設には駐輪場が整備されており、自宅から駅まで自転車で移動し、鉄道に乗り換えるパーク&ライドの利用が盛んです。また、宗像大社周辺や玄界灘沿いにはサイクリングコースや遊歩道が整備され、観光と移動を兼ねた楽しみ方もできます。 物流拠点としても宗像市は重要な役割を果たしています。福岡市と北九州市のほぼ中間に位置するため、物流センターや配送拠点が多く立地しています。九州自動車道や国道3号線へのアクセスの良さが、商業や産業の発展にも寄与しています。 空港アクセスも比較的良好です。赤間駅や東郷駅から博多駅までJRで約25分、そこから地下鉄に乗り換えれば福岡空港までは約10分で到着します。車の場合でも、九州自動車道を利用すれば40分前後で福岡空港にアクセスでき、国内外への移動がスムーズです。 このように宗像市は、JR鹿児島本線による鉄道アクセス、西鉄バスや高速バスの路線網、国道や九州自動車道による車移動の便利さ、離島へのフェリー航路、さらに空港アクセスの良さが揃った交通拠点です。都市圏への利便性と、玄界灘の離島へのアクセスが両立しているのは宗像市ならではの特徴で、通勤・通学、観光、物流、ビジネスのすべてにおいて優れた利便性を誇る都市です。

観光情報

福岡県宗像市は、玄界灘に面した美しい海岸線と、古代から続く歴史文化が共存する街です。市内には世界文化遺産に登録された宗像大社をはじめとする歴史的な名所、海や山の自然を満喫できるスポット、新鮮な海の幸が楽しめるグルメエリアなど、多彩な観光資源が揃っています。また、福岡市や北九州市から電車や車で1時間以内とアクセスが良いため、日帰り旅行や週末のお出かけにも人気です。 宗像市の観光の中心となるのは、やはり宗像大社です。宗像大社は辺津宮・中津宮・沖津宮の三宮からなり、宗像三女神を祀る由緒ある神社です。市街地にある辺津宮は市民や観光客が訪れやすい場所にあり、荘厳な本殿や歴史資料館では古代から続く信仰の歴史を学ぶことができます。大島にある中津宮は海上安全の神として信仰され、フェリーでアクセス可能です。さらに沖ノ島にある沖津宮は女人禁制の聖域で、一般の立ち入りが制限されていますが、その神秘性から世界文化遺産に登録され注目を集めています。宗像大社は、古代の海の道を守る信仰の中心地として、歴史とロマンを感じさせるスポットです。 宗像市の自然観光も魅力的です。市北部の海岸線にはさつき松原や釣川河口など、美しい海と砂浜が広がるスポットが点在しています。特にさつき松原の海水浴場は夏になると多くの海水浴客で賑わい、遠浅のビーチは家族連れにも人気です。また、サイクリングロードや遊歩道が整備されているため、海を眺めながら散策やジョギングを楽しむこともできます。 離島観光なら大島がおすすめです。神湊港からフェリーで約25分の距離にあり、中津宮や沖津宮遥拝所、絶景の風車展望所など見どころが豊富です。島内にはハイキングコースやサイクリングロードがあり、自然と歴史を同時に楽しむことができます。もうひとつの離島、地島は手つかずの自然が残る小さな島で、トレッキングやバードウォッチングに適した癒しの観光地です。 山側の観光スポットでは、城山や鎮国寺が人気です。城山は比較的登りやすい山で、山頂からは宗像市街や玄界灘を一望できる絶景が広がります。鎮国寺は弘法大師空海ゆかりの寺院で、境内には四季折々の花が咲き、特に春の桜やツツジ、秋の紅葉が美しいことで知られています。 宗像市のグルメも観光の楽しみのひとつです。玄界灘で獲れる新鮮な魚介類は絶品で、特にアジやサバ、タイなどは脂がのって美味しいと評判です。神湊港近くや道の駅むなかたでは、旬の魚介を使った海鮮丼や寿司が楽しめます。また、道の駅では地元農家が育てた新鮮な野菜や果物も販売され、お土産や自宅用に買い求める観光客が多いです。 イベントのシーズンに訪れると、より宗像市らしさを感じることができます。春には宗像大社で「春季大祭」や桜祭り、夏は海岸線での海水浴やマリンスポーツ、秋は「宗像大社秋季大祭」や農産物フェア、冬はライトアップイベントなど、年間を通じてさまざまな行事が開催されます。特に宗像大社の秋季大祭は古式ゆかしい神事が行われ、多くの参拝客で賑わいます。 さらに、宗像市は周辺観光へのアクセスも便利です。車や電車を利用すれば、福岡市の博多や天神エリア、北九州市の門司港レトロや小倉城などの観光地へも1時間以内で行けます。太宰府天満宮や久留米市の観光地とも組み合わせた周遊観光もおすすめです。 このように宗像市は、宗像大社を中心とした歴史文化、玄界灘や離島の自然景観、城山や鎮国寺の山岳観光、新鮮な海鮮グルメ、地域イベントの賑わい、そして周辺都市への便利なアクセスが揃った観光都市です。歴史ロマンと自然の癒しを同時に楽しめる街として、福岡県内でも特に人気の高い観光地といえるでしょう。

歴史や変貌

福岡県宗像市は、古代から日本列島と大陸を結ぶ「海の道」の要衝として発展してきました。玄界灘に面する地理的条件から、古くは朝鮮半島や中国との交流の拠点となり、航海安全を司る宗像三女神の信仰が生まれました。この宗像信仰が中心となり、宗像市は古代から国家的に重要な役割を担ってきた歴史を持ちます。 その起源は弥生時代まで遡ることができます。宗像市内には弥生時代から古墳時代にかけての集落跡や墳墓が数多く残り、海を通じた交易の拠点であったことを物語っています。特に玄界灘に浮かぶ沖ノ島では、4世紀から9世紀にかけての祭祀遺跡が発掘され、当時の国家的な海上祭祀が行われていた証拠が確認されています。沖ノ島からは8万点以上もの貴重な祭祀遺物が出土し、これらはすべて国宝に指定されています。このように宗像市は、古代から大陸との交流と海の信仰の中心地でした。 宗像信仰を象徴するのが宗像大社です。宗像大社は辺津宮、中津宮、沖津宮の三宮から成り、宗像三女神を祀る神社として古代から国家の庇護を受けました。特に沖ノ島に鎮座する沖津宮は女人禁制の聖域とされ、現在も一般立ち入りが制限されています。宗像大社は航海安全や交通安全の守護神として厚く信仰され、律令国家の時代には朝廷の重要な祭祀が行われた場所でもありました。この信仰は現代まで連綿と続き、2017年には「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」としてユネスコ世界文化遺産に登録され、世界的にも注目を集めています。 中世に入ると、宗像市周辺は宗像氏の本拠地となりました。宗像氏は宗像大社の神官を世襲しながら、武士としても勢力を広げ、戦国時代には宗像地域を治める有力大名となります。宗像氏は大内氏や大友氏、龍造寺氏など九州の大名との抗争に巻き込まれながらも、宗像大社の祭祀を守り続け、宗像地域の自治を維持しました。戦国末期には豊臣秀吉の九州平定に従い、宗像大社の神領は安堵され、宗像氏の家系は武家から神職へと移行し、信仰の中心を守る役割を継承していきます。 江戸時代になると、宗像は福岡藩(黒田藩)の支配下に入り、農村地帯として安定した時代を迎えました。宗像大社は幕府や藩からも庇護を受け、社領が保証されました。また、玄界灘に面した地理的条件から、漁業や海運業が発展し、宗像の海産物は博多の市場や大坂へと運ばれました。内陸部では農業も盛んで、米や野菜が栽培され、海と陸の産業が融合する地域経済が形成されました。この時期、宗像大社の祭礼や地域の伝統行事が確立し、現在も続く文化の礎が築かれます。 明治時代に入ると、宗像は近代国家の地方行政区画に組み込まれます。宗像大社は国家神道の重要な神社として位置付けられ、明治政府の庇護を受けました。一方で、玄界灘沿岸では近代漁業が導入され、漁村の近代化が進みます。農村部でも土地制度改革や鉄道整備が進み、都市部との交流が活発化しました。 昭和期に入ると、福岡市や北九州市の都市化が進む中で、宗像市は両都市を結ぶ中間地点として交通の要衝となります。特に戦後の高度経済成長期には、JR鹿児島本線や国道3号線の整備により交通利便性が飛躍的に向上し、宗像市は福岡都市圏のベッドタウンとして人口が増加しました。この頃から、赤間駅や東郷駅周辺に住宅地や商業施設が開発され、現在の市街地の基盤が形成されました。 1981年には町村合併により宗像市が誕生し、行政機能が集約されました。その後も市制施行によって都市基盤の整備が進み、公共施設や学校、病院が整備され、市民生活の利便性が向上します。平成以降は、歴史文化資源の保存・活用が進み、宗像大社や沖ノ島を中心とする観光振興が強化されました。 2017年に宗像大社と沖ノ島、関連する遺産群が世界文化遺産に登録されたことを契機に、宗像市は国内外から注目を集める観光都市としての地位を確立しました。現在は、玄界灘の自然環境を活かしたエコツーリズムや、地域の歴史文化を発信する取り組みが進められています。 こうして宗像市は、古代の海上交通と信仰の拠点、中世の宗像氏の本拠地、江戸期の農漁村、近代以降の交通拠点、そして現代の世界遺産観光都市へと歴史的な変遷を遂げてきました。今もなお、古代から続く宗像信仰と玄界灘の自然が調和し、歴史と未来が共存する街として発展を続けています。

Copyright © ドッとあ〜るコンテナ All rights reserved.